「すぐに売りたい!」そんなときの一撃必殺兵器「LP(ランディングページ)」を極めよう!(実践編)

▼過去の記事はこちら!

基礎編では、どうしても売りたい商品には、LP(ランディングページ)の作成が必須とお伝えしました。

「LPを作成したのに、思ったように顧客獲得ができない…」

「LPへのアクセス数は多いのに、商品が売れない…」

そんなお悩みを持ったことはありませんか?

もう一度LPを見直してみましょう。もしかすると、御社のLPは、商品のメリットがユーザーに伝わっていない「ダメなLP」かもしれません。

本記事では、そんなダメなLPの例を実際に改善させるプロセスをお見せします。

きっと、「工夫次第で、こんなに”商品のメリットが伝えられる”LPになる」ということを体感して頂けるかと思います。

記事を読み終わる頃には、あなたもLPマスターに近づいているはずです!

目次

1.ズバリ! 商品が売れるかどうかは、ファーストビューで決まる!

実際、ユーザーはLP(ランディングページ)のどの部分で「メリットが伝わったかどうか」を判断するのでしょうか。

答えは、ファーストビューです。

ファーストビューとは、LPで最初に目に入る、「商品の第一印象」を伝える部分です。

対人関係では、第一印象が良い相手のことはもっと良く知りたいと思うけど、第一印象が悪い相手とは始めから付き合わない、という人が多いのではないでしょうか。LPも、それと同じ心理が働きます。

ファーストビューでユーザーの心をガッチリ掴む演出をすること、「商品が売れるLP」への道は、これしかないのです。場合によっては、LPをイチから作り直さなくても良いかもしれません。ファーストビューを改善すれば、制作費は抑えつつ”無意識のうちにそのLPを全部読んでしまう”ようユーザーをコントロールできてしまうのです。

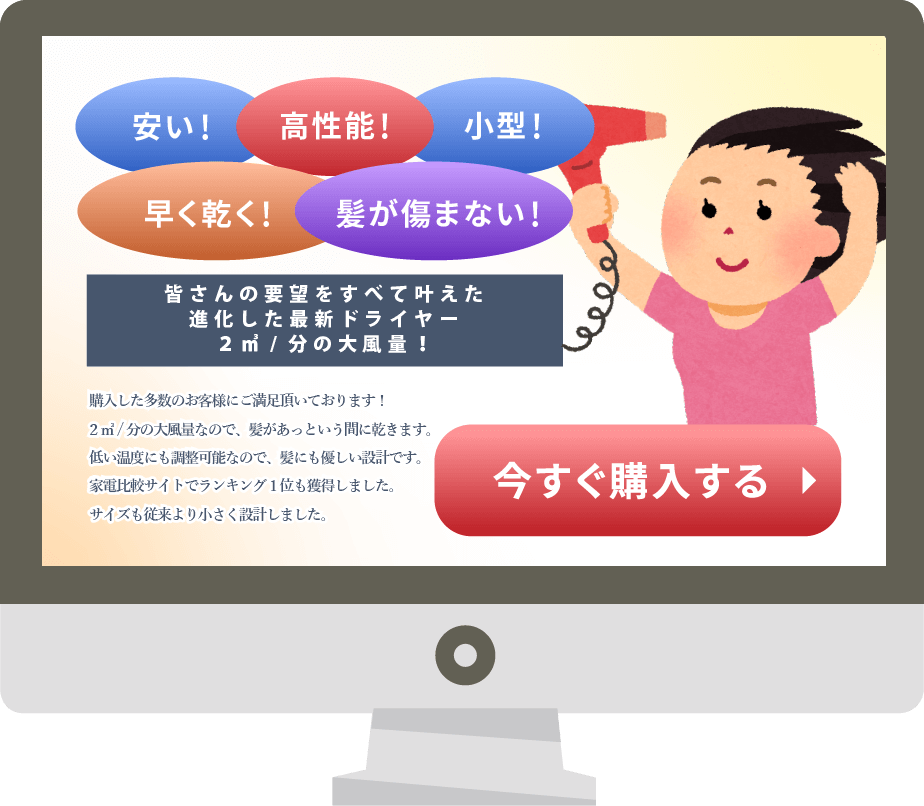

ちなみに、下の画像は弊社で作成した、繁忙期向けLPのファーストビューです。

ターゲットは、繁忙期に向けて対策したいけど、考え始める時期が遅すぎた…と諦めてしまった不動産会社様です。「まだ間に合う!」という言葉で、

「繁忙期に間に合うって本当かな?ちょっと読んでみよう」

と興味を持ってもらうことを狙ったデザインにしています。

参考:不動産投資連合隊のランディングページ

2.失敗から学べ!「ダメなLP」脱出法 ~ファーストビューで守るべき3原則~

さて、そんなファーストビューにフォーカスして、良いLP(ランディングページ)にするには具体的にどうすればいいのか考えていきましょう。

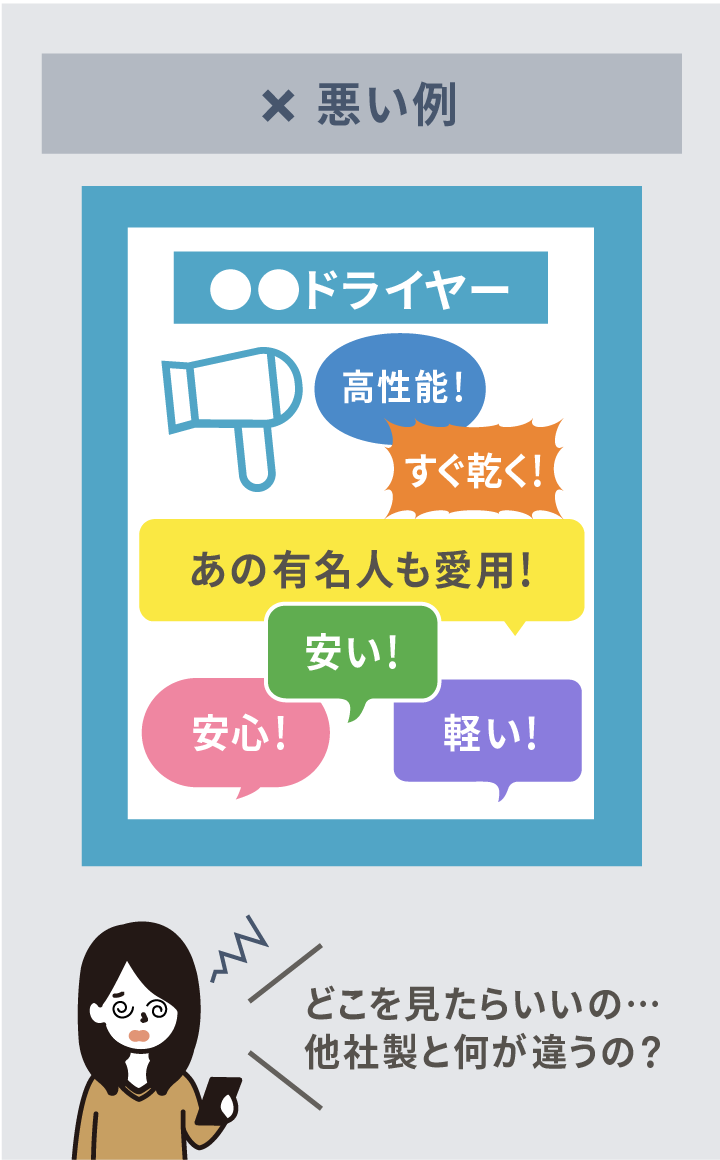

次は、あるドライヤーのLPのファーストビューです。ここには、ユーザーの心を掴めない「ダメポイント」が数点隠れているので、探してみてください。

【ダメポイント1】 情報を詰め込みすぎていて、3秒以内に理解できない

ファーストビューの内容を理解してから今この文章を読むまで、何秒かかりましたか?おそらく、3秒以上かかった人がほとんどだと思います。

しかし、ファーストビューは、ユーザーに【3秒以内】に「自分が求めている商品だ」と気づかせることが鉄則です。

3秒とは、思いつきの数字ではありません。ユーザーが、ファーストビューを見てからそのLPを読むかどうかを判断するまで、わずか3秒という、【3秒ルール】があるからです。

今回の例では、「高性能!」「安い!」など、伝えたい情報を5つも詰め込んでいました。これでは、LPの一番のターゲットが「安い」ドライヤーを探している人なのか、「高性能」なドライヤーを探している人なのか、もしくはそれ以外か…と判断が難しくなります。

このようにユーザーを迷わせてしまっては、【3秒ルール】など到底守れません。実際、判断に3秒以上かかるページでは、70%以上のユーザーが離脱するとも言われています。これを避けるためには、ファーストビューに入れる情報は、厳選しなければなりません。

「二兎を追う者は一兎をも得ず」ということわざもあるように、「全てのユーザーに見てほしい!」と欲張ってしまうと、逆に誰も見てくれない、という結果にもなりかねません。

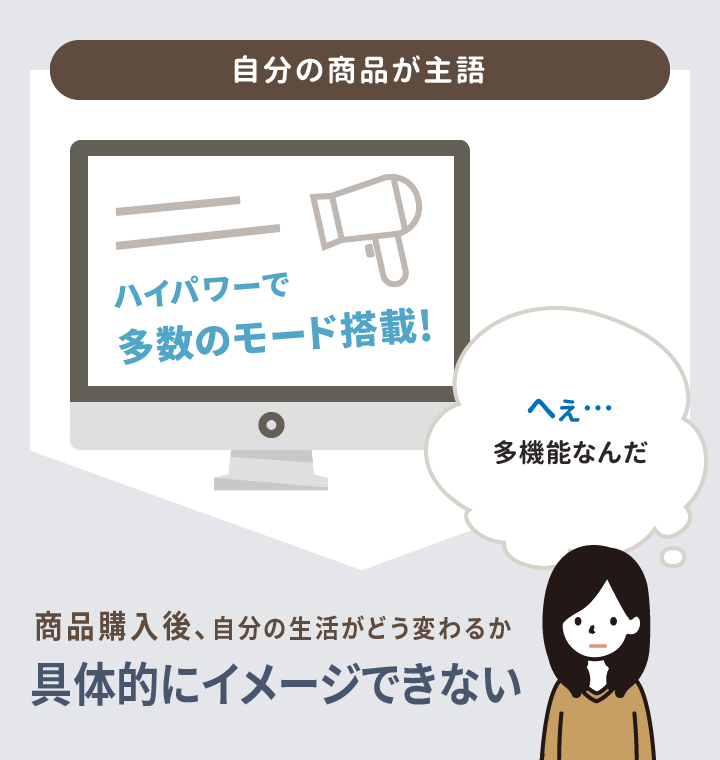

【ダメポイント2】 キャッチコピーに、ユーザーにとってのベネフィットが入っていない

次に、キャッチコピーにも問題があります。

ユーザーにとってのベネフィット(=商品を購入したことで生まれる「良き体験」)が入っていないキャッチコピーは、興味を持ってもらえません。

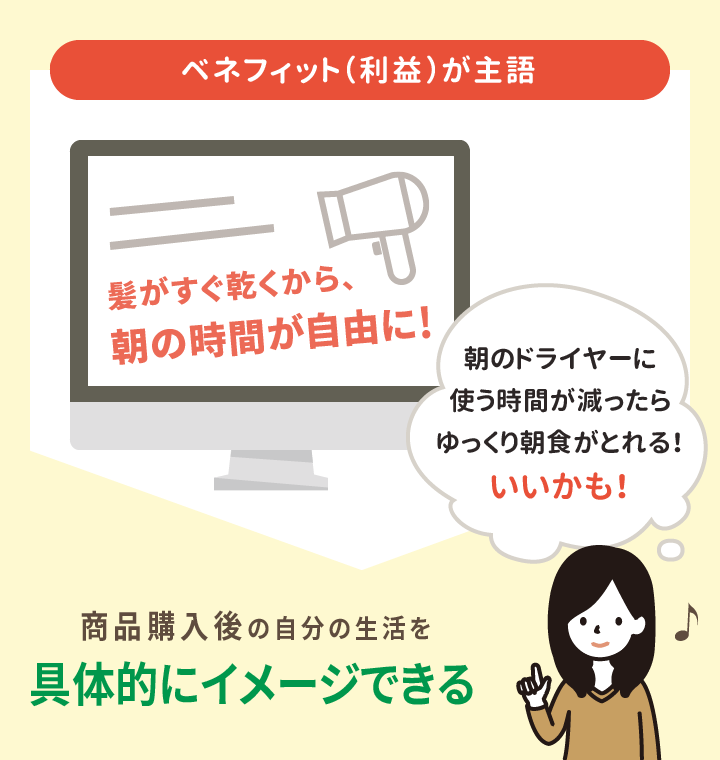

ドライヤーのキャッチコピーのように、「この機能、凄いでしょう!」と、機能や特性ばかりをアピールしていては、商品購入後の自分(ユーザー)がどう変わるか、具体的にイメージできません。ユーザーが求めているのは「ドライヤーが大風量であること」(機能)ではなく、「髪が早く乾き、ドライヤーに使う時間が減ること」(ベネフィット)なのです。

「商品について」が主語になっているキャッチコピーは、ベネフィットに変えてみましょう。ベネフィットは、【だから?】という言葉を入れてみると考えやすくなります。

・大風量のドライヤー(商品の機能)

【だから?】

→髪が早く乾き、自分の自由な時間が増える/時間の無い朝でも使える など…(ユーザーにとってのベネフィット)

ユーザー視点に立ったキャッチコピーは、まさに「一撃必殺兵器」になります。

【ダメポイント3】 実績は、目立たせなければ無いのと同じ!

突然ですが、もしあなたが子供を通わせる塾を探していたとしたら、どちらの塾に惹かれますか?

A塾【志望校への合格実績多数!】

B塾【志望校への合格率98%!】

多くの人が、合格率「98%」のB塾を選ぶでしょう。A塾は、80%の合格率で「多数」と言っているのか、はたまた99%なのか、見ただけではわかりません。ユーザーは、リスクある選択を避けるので、あいまいな表現の商品は選びません。

ですので、ドライヤーの【多数】のお客様にご満足頂いております!という実績も、具体的な数字にしなければなりません。そのためには、顧客にWeb上やメールで簡単なアンケートをとるのも手です。

また、「権威付け」を行うと、実績が更にパワーアップします。web広告や商品のパッケージで、メダルや月桂樹に実績が書かれたものを見たことがないでしょうか。これが、権威付けです。

権威付けの目的は、「ウチの商品、こんなにすごいんです」と自慢することではなく、ユーザーに「これって、もしかしていい商品なんじゃないか?」と思わせてしまうことです。

元々あった実績にメダルの画像を足してみただけで、そのLPの成果が上がったという事例もあります。ただし、事実ではないことや、実績を偽ると景品表示法に違反してしまうので、嘘は禁物です。

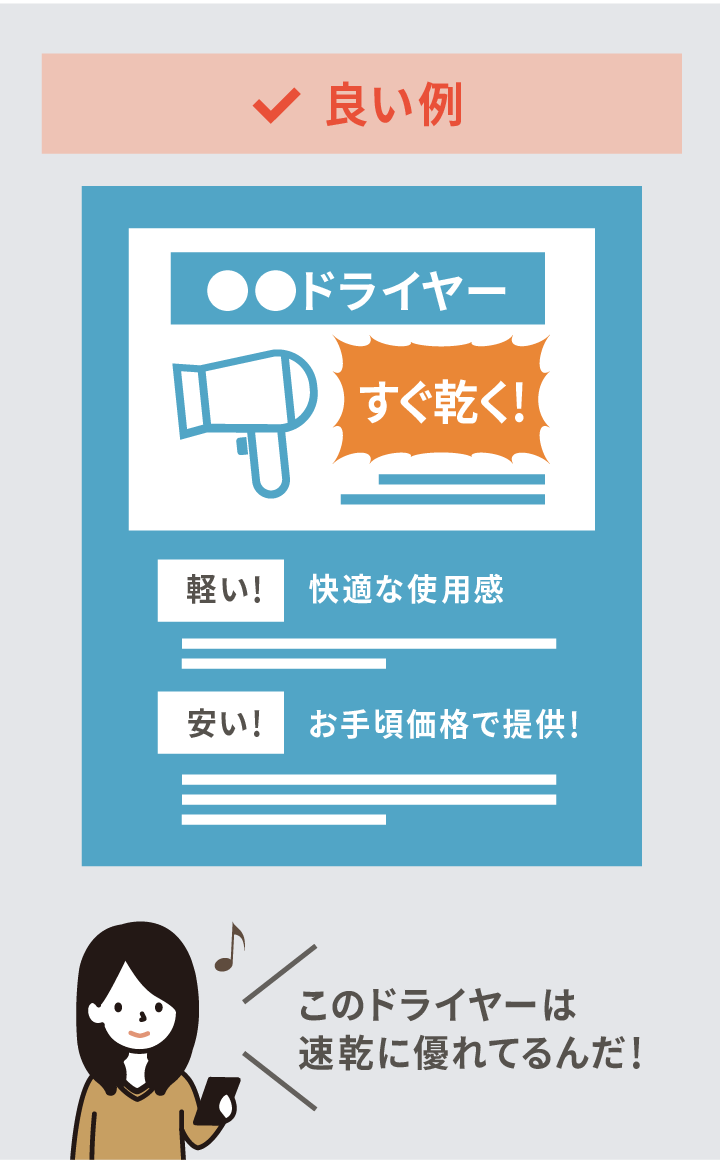

3.同じ商品とは思えない!ファーストビューは、努力次第でこんなに変わる

これまでのダメポイント3点を改善すると、次のようなファーストビューになります。

最初の例と比べて、機能・特性についてあまり触れていませんが、問題ありません。ファーストビューの目的は、あくまでも「ユーザーの心をガッチリ掴む演出をすること」です。機能・特性は、ボディ部分に記載しておけば、ファーストビューで興味を持ったユーザーに読んでもらえるでしょう。

今回のおさらい

- LPの成果は、ファーストビューで全てが決まるので、ユーザーの心をガッチリ掴む演出をしなければならない。

- ファーストビューに載せる情報は、多すぎるとユーザーが離脱してしまうので厳選する。

- キャッチコピーには、ユーザーにとってのベネフィットを入れ、「商品を購入したら、自分がどう変わるか」をイメージしてもらう。

- 「多数」など、あいまいな表現はせず、具体的な数字や実績を出す。「権威付け」をすると更に良い。

LP(ランディングページ)マスターに近づくためのヒントは見つかりましたか?今回のダメポイントはあくまでも一例で、LPによって改善点はさまざまです。また、LP自体の改善だけではなく、「ユーザーをLPにたどり着かせるために、どこに入口を設けるのか?」ということも考えなければなりません。

ユーザーの呼び込み方については、こちらの記事もお読みください。

LPの制作や改善に関するご相談がありましたら、ぜひラルズネットまでご相談ください。

この記事に関連するキーワード

合わせて読みたい!「ラルズネット編集部」が書いたコラム 「ラルズネット編集部」が書いたコラム

-

広告・集客2023/02/27

『映える』物件写真が撮れるコツ8選+小ネタをご紹介!

エンドユーザーが物件を探すうえで、最も注目していると言っていい「物件写真」。この「物件写真」を映える&キレイに撮るコツを…

-

ホームページ2022/06/10

繁忙期後の落ち着いた時期こそ、御社ホームページを見直しませんか?

今回は、繁忙期が落ち着いた時期にこそ確認してほしい、御社ホームページについてチェックすべき3つのポイントを紹介します。S…

-

経営全般2021/05/06

自宅で不動産業を開業しようとしている人へ!その要件などを詳しくまとめてみました

不動産業を開業するとき、初期費用等を抑えたい方や、個人で開業しようとしている方は「自宅を事務所にしよう」と検討している人…

不動産会社様は必読!新着コラムをチェック! 新着コラムをチェック!

-

経営全般2023/06/05

AI時代の幕開け【後編】〜AI時代で価値が高くなる人とは?〜

前編では、AIがもたらすインパクトをお伝えしました。では、私たち人間にはこれから何が求められるのでしょうか?後編では、A…

-

経営全般2023/05/29

AI時代の幕開け【前編】〜今、何が起こっているのか?〜

2023年は「AI時代の幕開け」の年として、未来の教科書に載るでしょう。私たちは今、それほど大きな歴史的転換点に立ってい…

-

経営全般2021/04/30

私が将棋から学んだ経営〜『助からないと思っても、助かっている』の精神〜

こんにちは!将棋が好きすぎる鈴木です。将棋と経営って、びっくりするくらい共通点が多いんです。起きたことのすべてが自己責任…